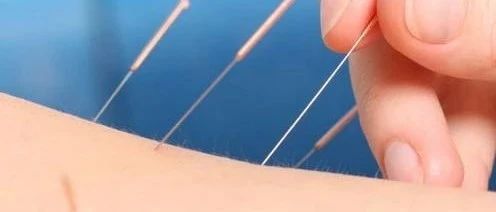

针灸是针法和灸法的总称。针法是指在中医理论的指导下把针具(通常指毫针)按照一定的角度刺入患者体内,运用捻转与提插等针刺手法来对人体特定部位进行刺激从而达到治疗疾病的目的。刺入点称为人体腧穴,简称穴位。根据最新针灸学教材统计,人体共有361个正经穴位。

灸法是以预制的灸炷或灸草在体表一定的穴位上烧灼、熏熨,利用热的刺激来预防和治疗疾病。通常以艾草最为常用,故而称为艾灸,另有隔药灸、柳条灸、灯芯灸、桑枝灸等方法。如今人们生活中也经常用到的多是艾条灸。

针灸由“针”和“灸”构成,是东方医学的重要组成部分之一,其内容包括针灸理论、腧穴、针灸技术以及相关器具,在形成、应用和发展的过程中,具有鲜明的中华民族文化与地域特征,是基于中华民族文化和科学传统产生的宝贵遗产。

2006年中国中医科学院申报针灸经国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

穴位,学名腧穴,主要指人体经络线上特殊的点区部位,中医可以通过针灸或者推拿、点按、艾灸刺激相应的经络点治疗疾病。部分穴位并不在经络上,但对其的刺激亦可产生疗效。穴位是中国文化和中医学特有的名词。多为神经末梢和血管较多的地方。称为穴、穴道。

补肾温阳男科五穴董针取穴

人阳:食指掌心第二指节中央偏拇指侧五分处是穴。

天阳:人阳穴上二分半处是穴。

地阳:人阳穴下二分半处是穴。

内阴:食指掌心第三指节正中点(即肾水穴)偏拇指侧四分,再下二分半处是穴。

沉阴:食指掌心第一指节正中点偏拇指侧五分,再上二分处是穴。(即小间穴偏拇指侧二分处)

穴性

三阳:理下焦,清精宫,疏厥气。

二阴:疏泄厥气,利导下焦,清肾通溲

主治

睾丸炎症、癌变、隐藏,阴囊水肿,阴茎痛,疝气,前列腺肥大,阴门肿痛。

方法:

直刺 2 – 3 分。

配穴

疝气:配六间(大、小、中、浮、侧、下)

经验

三阳二阴穴位在董氏掌诊中,属于诊断男性生殖器官病症的部位。在临床经验中,比较严重的疝气患者,大多在此处有乌黑或深沉的颜色,此时此处用针有显著疗效。

临床取穴时,任取三穴成倒马针法,可增强疗效果。